当「经济上行」变成一种审美奇观

传媒1号

传媒1号 6月前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:当自由成为一种奇观,所谓审美,不过是空谈。

作者|葛缦

最近,很流行一种「经济上行的美」。不知道你有没有刷到过这类照片——

画面里,千禧年的女性,衣着张扬,一脸自信松弛。每每被冠以「她有种经济上行的美」,便能引来一大片讨论、追缅与喝彩。

说真的,起初我也忍不住给这些五光十色、充满气血感的照片点个赞。但是后来赞得多了,反倒有点「麻木」。不禁反问自己一句:

点赞了,然后呢?

我能穿成这样吗?

我敢穿成这样吗?

我配拥有这样的松弛和自信吗?

至少现在,我觉得,穿衣自由,并不容易。

如何呢?又能怎?

笔者的心态,用单依纯的那句歌词——「如何呢?又能怎?」——来形容,恰如其分。

「什么是经济上行的美?」 这个概念或许挺抽象的。但我知道它的反义词。

来聊两个身边真实的案例——

小R是个95后研究生,初入职场一年,因为光鲜亮丽的穿搭,在办公室里饱受隐形PUA, 「你要把心思多花在工作上」「你的皮肤这么好,是不是每天都睡得很早呐,我每天还得加班呢」……

说白了,打扮得像「经济上行」,反倒被群体性PUA为「不务正业」。

后来,呆了一年后,小R忍痛辞职,换了新工作。她顺便改头换面,每天素面朝天,穿搭成了单调无聊的阔腿裤、黑T恤、一双被踩塌后跟的洞洞鞋。

新的领导和同事,觉得她努力、靠谱,上进心强。

无独有偶,M姐在B市乡亲多年,年近三十,屡屡受挫。 一年爬了50次山,看了27次日出,仍未脱单。直到一位UP主告诉她:「你太有棱角了,要温和,要好嫁。至少在穿搭方面,要让人看起来像个贤妻良母。」于是,M被迫学会了穿浅色系的连衣裙、挤出一个温吞笑容、说「我都可以」。 不久后,果然相亲成功。

M说那一刻很讽刺,「好像我终于不是我自己了,才被别人选中。」

听起来像笑话,可这就是当下普通女性生活的现实——你很难拥有「经济上行」的自信张扬,必须按照「他人期待的模板」来活着。如若反抗,就变成了生活的逆行者。

所谓「好嫁风」「牛马感」,实质就是在牺牲掉「自我」来成全某种看似高性价比的女性形象——「选我吧,我脾气好、不麻烦、不贵」。它像是一种社会层面的讨好型人格。你以为自己是草原上自由自在的牛羊,殊不知早被装进了超市的冷冻柜里,贴好标签、称好斤两。

在这样的背景下,横空出世的「经济上行的美」,相当于是「服从性美」的对立面。它张扬、自信、带着鲜活的血肉。 更关键的是,它拥有「我就是我」的主动性,而不是「选我、选我」的被动信号。

但问题来了:这样的美,我们真的能拥有吗?

我们向往着照片里,那个在阳光下穿着吊带从容走过的「经济上行的女人」,但现实中,我们只是低头在地铁站检票的「洞洞鞋女孩」。

从这个角度来看,「经济上行的美」,更像是一种短暂的幻觉。它是镁光灯下的剪影,是滤镜堆砌出来的幻象。它确实很美,但平平无奇的你很难靠近、无法复制,甚至不被允许模仿。因为那种美的前提,是资本自由、时间自主、场景选择权和他人目光的豁免权。

而这些,我们都没有。

死去多年的白月光

那么问题来了:既然这种美我们拿不到、回不去、活不出,我们为什么还如此热衷地谈论它?

因为它,就像是我们集体潜意识中的「白月光」。 而且,是一个「死去多年的白月光」。

是你在疲惫无力、面对上司的PUA、客户的刁难、生活的捉襟见肘时,脑海里忽然蹦出来的一句叹息:「唉……你看那经济上行的美,多好啊。」

然后呢?然后你关掉手机,继续卷文档、卷通勤、卷人生。人们一边在网上热转「经济上行的美」,一边在现实生活中默默接受「牛马感」的打磨。一边说「我也要成为那样的金融女」,一边朝九晚九地挤地铁、背考证、抠预算。

这就像每个渣男心里住着的「精神白月光」。不是因为那个「白月光」真的多完美,而是因为只有她,才可以始终保持「虚构状态」。她被无限美化,是用来对抗现实不堪的一道幻影。

「经济上行的美」也是一样。它看似现实,实则是用来暂时麻醉现实的幻象。

它安慰着你——让你在疲惫生活中,有一个五分钟「可以成为她」的幻觉。但幻觉终究会散去,你终究要回到现实世界:外卖员迟到、领导阴晴不定、房东打来电话催交水电费……刷完这些图的你,会在深夜的出租屋里叹气:唉,你看那「经济上行的美」,真美啊,可望而不可及。然后,追缅完毕,继续自己潦草的生活。

这不是消费主义的问题。也不是资本操控审美的问题,这是人们对「自我主体性」长期丧失之后的一次群体性缅怀。我们怀念那个「还有可能成为自己」的时代,向往一个「美可以是表达,而不是规训」的年代,但我们现在连怀念都带着牛马感,连渴望都要自证合理性。

饮下这碗「毒鸡汤」

有人说「经济上行的美」是一种反向提振的姿态,一种审美轮回,也许还带着某种集体心理的「光复感」。但我必须说,它更像是一碗味道上头的「毒鸡汤」。

先甜后苦,后劲极大。

你以为你喝的是美的自由,结果你喝的是更高一级的规训。

为什么?因为这种「美」正被包装成一种「奇观」——你可以围观、转发、追捧,但你不能真正「拥有」。

居伊・德波在《景观社会》中提到:现代社会中,图像取代现实,视觉成为统治手段,人们在「看」中完成社会规训与控制。从这个角度来看,当「经济上行的美」成为审美奇观时,它已经不是审美本身,而是一种「看起来像美」的社会叙事——看起来她是靠自己努力活得松弛;看起来她收入可观,穿搭简洁得体;看起来她就是「我努力就可以变成」的那个人。

但你不能靠近它,只能围观它。

更隐秘的讽刺是——「经济上行的美」,实际上并不属于任何一个时代主流美学的回归。它是被精心打扮过的一种旗帜和标杆,符合你预期的完美想象。你以为那是对某种自由、自信、昂扬的回忆,其实不过是我们在对抗当下之时,找不到出口时的一次情绪回溯;你以为你在怀念过去,其实你在逃避当下;你以为你在表达自己,其实你在消费一种他人制造的幻象模板。

而最吊诡的是,它居然真的「有效」。它成为算法和资本最喜欢的那种「有毒」的、可控的、有边界的审美:不需成本、没有政治性、鼓励参与、控制预期。

我们每次点赞的,不是照片里的人,而是我们对「变得更好的自己」的短暂妄想。

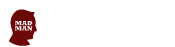

举一个例子——你记不记得很多年前,有一位女教师留下一封写着「世界那么大,我想去看看」的辞职信,辞去了稳定的工作,去未知的世界开启旅行。当年这个文案一炮而红,全网都在为她鼓掌喝彩。

而现在呢?不知道你有没有在社交媒体上刷到过,一批「回村博主」「Gap博主」「失业博主」。

他们也在健身、锻炼,甚至去远方、旅行,本质上也是「世界那么大,我想去看看」。

但是时代变了,味儿也变了——「逃离都市」这件事,十年前叫「辞职奔赴诗与远方」;现在呢?叫「Gap的躺平废物」。你还是那个你,景区还是那个景区,只不过旁人的眼光,从「钦佩」变成了「冷嘲」。

20年前的女性,穿五颜六色的吊带、踩恨天高,是昂扬,是入世,是经济增长期的文化自信。而现在呢?即使你精心装扮,穿成张元英、妆成鞠婧祎,也难逃一句「服美役」——你不是为自己,而是为算法、为流量、为品牌方。

所以,所谓「经济上行的美」,根本不是某一种服装风格、妆面趋势。它更像是一种情绪符号,或者说,是一种审美奇观,是一种被阉割时代下,人们对「拥有主动权」的幻想投射。当我们在说「她美得很经济上行」时,潜台词其实是在说:「她活得不像牛马。」你羡慕她穿吊带、化红唇、在CBD写字楼穿高跟鞋咔咔走路,但更羡慕的是:她不用活在「别人的要求」里。

1号结语

为什么「经济上行的美」,会成为今天的一种「审美奇观」?

因为我们太久没有拥有可以「昂首挺胸地美」的底气了;因为这个时代,把「松弛感」「优雅感」「职业自由」变成了一种遥不可及的幻象。

当我们集体怀念那种昂扬、松弛、自我感强烈的美,与其说是在怀念美本身,更像是在怀念—— 「还能自由表达自己美的时代」。

真正的美,从来不是某一种外形的重复、复古,而是你不再需要用他人的眼光审视自己,不需要小心翼翼地活着。

因此,我们不该只追问「怎样美」,更应该问:「谁能自由地美?」

与其再造一个看起来有气场、有战斗力、有气血的「模板美人」,不如承认这件事的荒谬本质:在一个美都需要配额、自由需要包装的时代, 「经济上行的美」并不是美的胜利,而是对「自我主体」的又一次收割。

本文由广告狂人作者: 传媒1号 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-

继续浏览与本文标签相同的文章

扫一扫

关注作者微信公众账号