品牌三问:资源多不多,卖点尖不尖,原点准不准

老高商业与品牌

老高商业与品牌 6月前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:不贪心、不退步、不骄傲

-

作者:老高(后山客居)

中国品牌专家

品牌空位战略增长 实战 专家

中国三大梯媒 喜屏传媒 战略顾问

正三角品牌定位增长咨询 联合创始人

增长咨询项目:富士町、预道养发、基酒在线、和美乐、喵小侠干净零辅食、初饭新轻餐、喜屏电梯、中真中餐饮、新秀集团、江小白、饭扫光、川老汇等。著有《实战注解定位》《实战注解视觉锤》《品牌1号位》《竞争空位》系列。

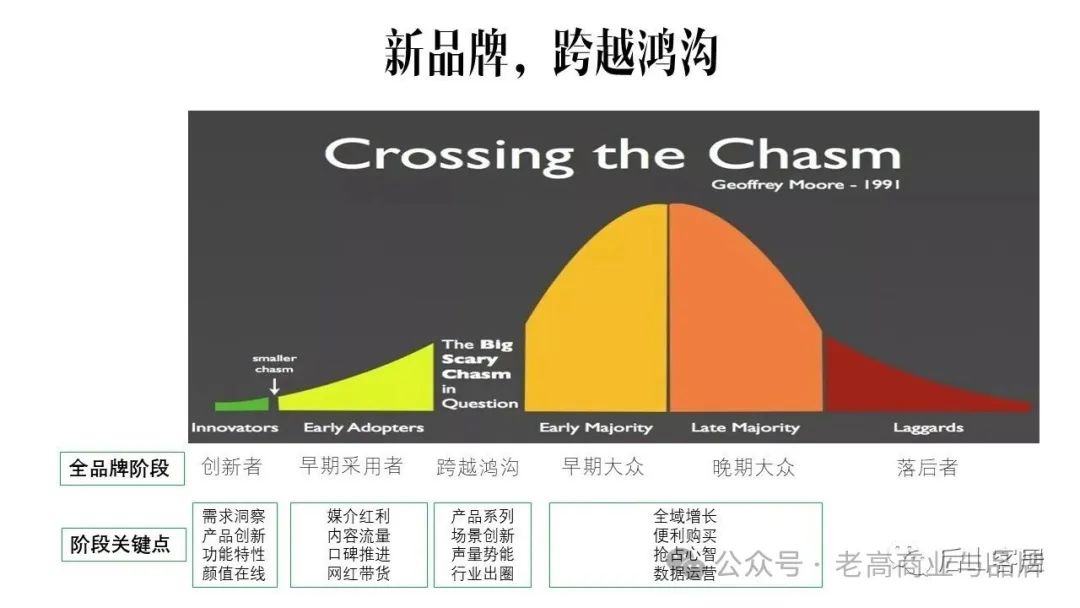

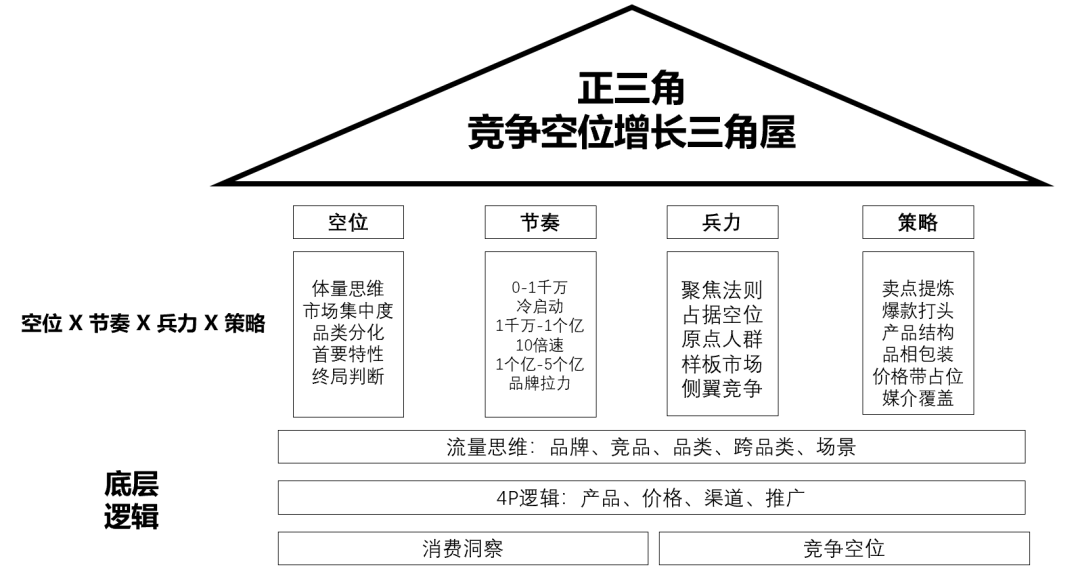

一问:聚焦不聚焦

在资源有限、市场反馈不清晰的情况下,聚焦是基础。一上来就多产品,全价格段的打法,无异于把资源摊的更薄。毕竟每个人手上的牌是有限的。为此,0到1产品要聚焦,价格要卡住段位,产品(品相)要有记忆点、要有视觉锤。

吃是天理,吃胖是天性、贪吃是人欲。产品容易越做越多,产品线也容易越做越宽,这也要、那也要的结果就是运营失焦。从内部看不赚钱的产品越来越多,长尾的8吃掉了优势的2;从外部看顾客对于品牌的认知越来越模糊,品牌失去认识优势;

0到1要做产品,但不能陷入到内部思维。如果用科特勒的话说,就是市场营销近视症。既:只看到自己的产品好,而忽略了消费者的需求。另外,产品线的延伸如果超越了品牌认知的半径,对于品牌来说短期收益、长期受害。短期的收益来自于品牌和流量,当流量红利乏力、品牌又因为产品线的延伸而淹没时,问题就来了。

很多问题,是在企业高点时造成的,在高点过后浮出水面而已。

《商战》中提到四种基本模型,1)进攻战,2)防御战,3)侧翼战,4)游击战。四种基本商战模型是基于竞争对手而言的。就是孙子兵法里说的:知己知彼的,知彼(竞争对手)。然后是《聚焦》:凡战略必然涉及取舍,战略的核心不在战,而首先是战略的略(忽略)。就是不做什么,才能做好什么;不做什么,才有更多的精力做专什么,做精什么、做透什么。通过聚焦对外占据“第一”,建立优势认知;对内减法做乘法,集中优势资源。

那问题来了,聚焦,聚焦——聚到什么程度才算找到了焦点。比如:方太聚焦到高端厨电,打赢了西门子;老板聚焦到了大吸力打赢了方太。凡事一方面是过犹不及,劲使大了;一方面是行百步,半九十,压根就没走完。

这里就涉及到了聚焦的度的问题。度的程度在哪里,我想大概就是3个方面:1)竞争对手、2)竞争空位、3)企业禀赋带来认知优势。

谈聚焦的度的本质还是要回到消费者端,经营的核心成果是品牌占据认知优势。为此,判断的标准是企业聚焦的动作是否在消费者端形成清晰、具体、具象化的认知优势。

二问:卖点尖不尖

产品卖点,这是个老生常谈的话题,大部分的产品卖不好90%的原因是因为卖点没有找对,卖点不够尖。

误区-1

常见的是在0到1的阶段,没有围绕产品功能、利益、价值找卖点,而是搞情感诉求,这显然是不明智且无果的。创业的情怀思维如何与0到1的理想思维相结合、相平衡对于每一个企业而言不只是0到1,而是伴随着组织的发展。

误区-2

0到1的阶段,就搞形象代言人,更是无稽之谈。本质上形象代言人,是原点人群画像清晰后的品牌形象投射。所谓:千江有水千江月,只有真正的消费者才是那真正的像。

代言人2种情况可用,(1)品牌破圈阶段,(2)产品进入生命周期衰退期。在如今的媒体环境下,如果代言人不是配合着大规模的分众广告,无异于白花钱——代言人是1,媒介广告投放是0。

品牌要先在圈里做强、再在圈外做大

若是真想为品牌请个代言人,代言人的费用X10倍的媒介投放才有效果。否则,就不是明星给你代言,是你给明星代言。事实上,大部分的产品是因为卖火了,请了代言,而不是请了代言卖火了。

卖点二则:

(1)从产品自身找;(2)从竞争对手那里找,最终要落地顾客的差异化感知上。一句话,能卖货的核心是打动了目标消费者、打穿了目标消费者的价值感知。

产品自身:原料、工艺、成分、技术、包装、组合。找产品卖点,要深入工厂一线,和技术聊、和厂长聊,在技术、厂长哪里看似是常识的点,可能在消费者那里就是价值点。这个过程,要保持空杯心态。

竞争对手:海飞丝说去屑,你就中药去屑用霸王;中药去屑用霸王,你就重度头皮屑,用彩乐。本质上都是满足消费者不同层次的同一需求。当然,你也可以说:男士去屑用清扬。

竞争对手存在的意义,就是帮你去锁定消费者,通过竞争对手的产品数据可以帮你建立市场认知的初级模型。比如:竞争对手的产品线、电商销售数据、定价、消费者购买评价。尤其是要关注真实消费者的晒单图片,文字描述。

当你看完主要竞争对手的这些数据之后,再结合自身产品,卖点相对来说不是难事。难的是如何在一堆卖点中,找到真正的打动消费者的差异化点。判断点就在你对于竞争对手数据的理解。

现在有个好的地方是,我们可以通过电商数据,看到真正的消费者。从这个角度说,还是容易了很多。还有就是,专家是找不到卖点的。因为,专家太太太专业。所以,可以专业,不要当专家,要当小学生,保持愚蠢、保持饥饿。

另外,客观的说,如果你就买个几百块钱的东西,品牌真的是后面的事,卖货才是首要的事。所以,聚焦先从产品卖点找起。

三问:原点准不准

原点市场、原点人群、原点渠道,是个相互涌现的过程。通过原点人群,清晰原点渠道,进而在原点人群、原点渠道不断叠加的过程中找到原点市场。

市场是个泛泛而谈的概念,市场=渠道+人群。在0到1的过程中,对于市场的理解首先是原点人群。既:清晰原点人群画像,所谓原点人群画像不只是年龄、性别、收入、学历,更多的是原点人群的行为、喜好、触媒习惯。

比如:原点人群对于媒介、内容的偏好,是小红书、还是抖音、是图文,还是短视频;另外,要注意在原点人群中那些具有意见领袖特质的“人像”,他们通常会成为超级用户,这就需要对于原点人群的数据、行为“跟踪”。

换句话说就是:

-

了解真正的消费者是如何买(需求、认知)

-

了解真正的消费者是为何买(价值、卖点)

-

了解真正的消费者是在哪买(渠道、媒介)

-

了解真正的消费者是如何用(场景、复购)

通过了解真正的消费者进而逐步清晰消费者如何买、为何买、在哪买、如何用,进而逐步完善、建立清晰的市场初认知。这个初认知一旦建立起来,那么对于后面的原点渠道也就会逐步清晰。甚至反过来,对于产品的宣传、媒介、推广、图文、KOL投放也会有的放矢。

生意的一切,都是围绕着真实的消费者而来,从0到1的过程中要从消费者中来,到消费者中去,进而达到去粗取精、去伪存真、循序渐进、知行合一。

原点人群后,就是原点渠道。原点渠道就是那些真正能走货、卖货的通路。不同消费者的触媒习惯不同、同样的产品京东、天猫、淘宝、拼多多、抖音、快手效率也不同。

人、货、场的逻辑在于,从原点人群(人)到原点渠道(场),进而达到人、货、场的匹配,找到原点市场。进而建立、打造样板市场、逐步建立根据地。从4P到三原点、再到样板市场、再到根据地建设。

本文由广告狂人作者: 老高商业与品牌 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-

继续浏览与本文标签相同的文章

扫一扫

关注作者微信公众账号