YU7卖爆,小米市场部庆功,公关部擦地!

7月前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:你怎么看?

上周小米YU7刚卖了24万。

按理来说正应该是小米股价的上升期。

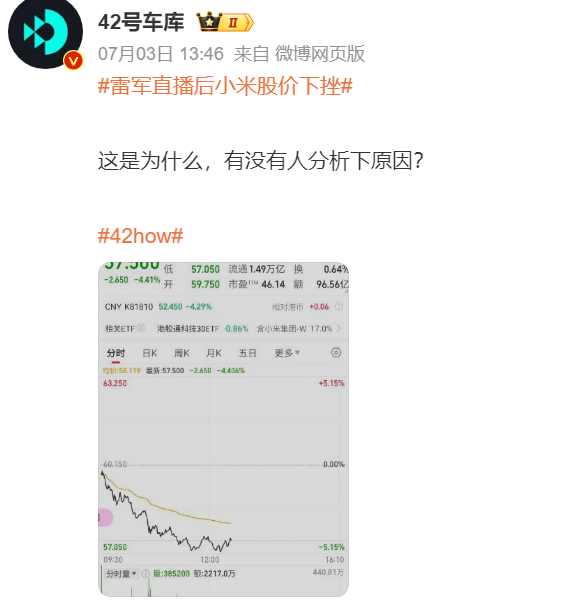

但这周雷军返场直播后,股价又突然下跌,据说蒸发了400亿港元。

市场纷纷猜测下跌的原因。

有人觉得是正常回流,有人则归因于小米近期的种种负面声音。

01 返场直播,未达预期

7月2日晚上,小米雷军开了一场“万分感谢”返场直播。

本以为是要回应外界有关YU7的疑问,给消费者吃定心丸,没想到结果却并不如人意。

有人说雷军像是念稿子,还有网友怀疑是不是提前录播。

据网友所言,雷军对大家弹幕的问题避而不谈,只是说一些对自己有利的内容。

整场直播下来,网友的感觉是,雷军和小米以往的“真诚”和“活人感”消失。

不知道是有原因无法回应,还是真的态度出了问题。

02 产品定义,再遭质疑

直播间没有解决大家的疑惑是一方面。

更大的问题是YU7的产品宣传上生出了一些负面。

目前网友集中吐槽的几个点有——

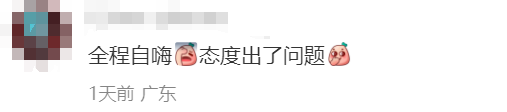

雷军的直播没有回应大家的问题,但专门介绍了小米的【车规级纸巾盒】。

雷总称为了做这个纸巾盒,又改材质,又改胶,弄得成本居高无比。

说吐鲁番等地夏季气温可达到90℃,纸巾盒的品质可以保持稳定性,是“车规级的”。

而让网友觉得讽刺的是,

小米把小小的纸巾盒做成车规级的,但是【车机芯片】却不是车规级的。

相比较别的汽车(理想和小鹏、零跑)用的价值8000左右的骁龙8295车规级芯片,小米相当于是把手机芯片弄到了车机上。

评论区还有晒出两种芯片的对比——

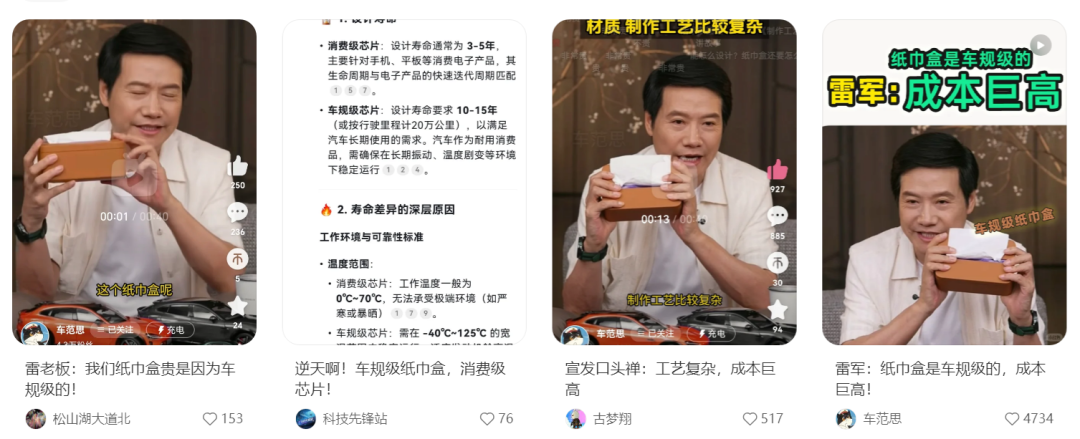

车规级芯片比消费级芯片寿命和稳定性上更强,能耐“-40℃至85℃”。

夏天高温暴晒之后,消费级的手机芯片则可能会死机。

因此大家指责小米“避重就轻,该车规的不车规”。

更有拿别的汽车真皮材质纸巾盒价格对比的,还更便宜。

03 营销宣发,文字游戏?

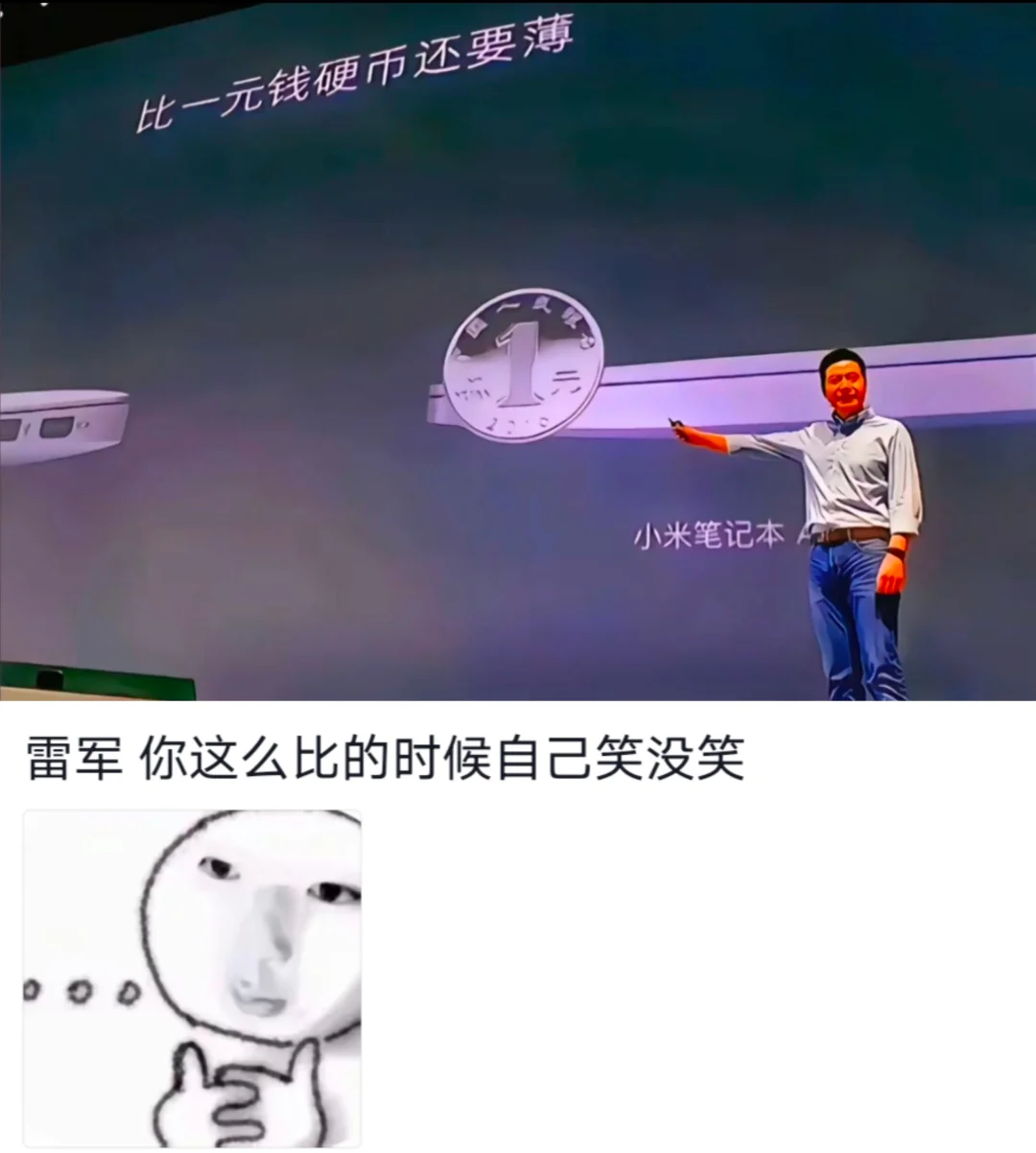

网上还有一种吐槽声音是“小米成也营销,败也营销”,说小米和雷军太会【玩文字游戏】。

网友:“但凡语文课阅读理解差一点都不行。”

比如,发布会里说“YU7的座椅比迈巴赫多1度,静音比库里南差一些”。

本来是想通过与豪车之间的文字对标,造成小米与豪车比肩的高级印象,却被指责是“噱头很足,但没有意义的宣传”。

网友觉得对一辆车来说,多一度两度,并没有什么太大的技术难度和用户价值。迈巴赫也不是做不了多一度才没做的。

这个梗甚至成为继“笔记本比硬币薄”之后,

网友的又一个负面调侃:

让网友觉得认知混乱的,还有一些“小字备注”。

比如大家讨论最多的有——

大字说“续航第一”,

右下角小字写着“不包含可换电车型”。

大字写“全车Nappa”真皮座椅,

而又用小字备注“副高区域为座椅打孔区域”,并不是全覆盖的。

网友:

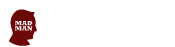

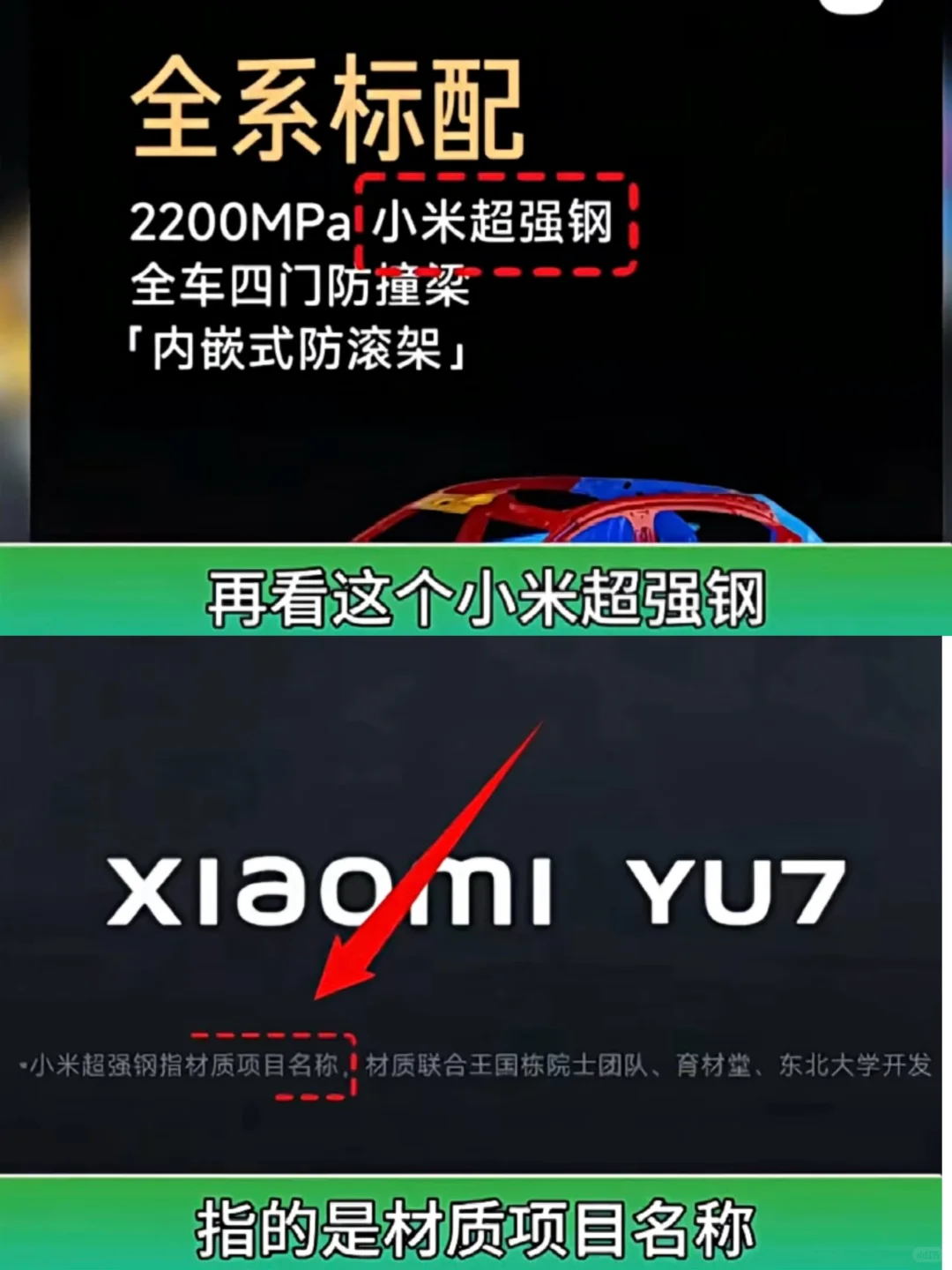

还有人指出,小米的“超强刚”的表述含糊其词,暧昧不清。

说是“超强刚”,但小字备注为“项目名称”。

同时小米没说2200MPa到底是【抗拉强度】还是【屈服强度】。

一般屈服强度高,撞击后的车辆不被压扁。

但实际上,小米的屈服强度基于24%提升的话,是1200-1300+。

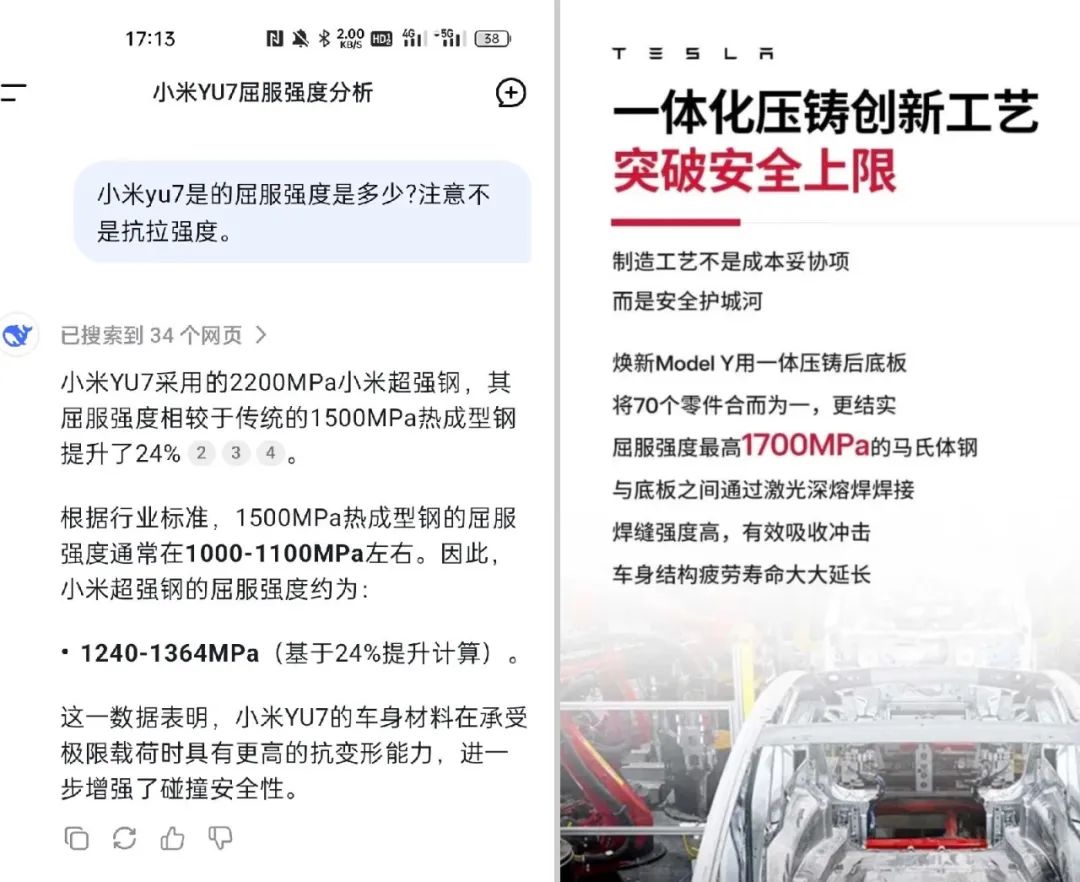

对比下来,看似很厉害,却没有特斯拉的屈服强度1700高。

同时,小米把预定汽车的“小定”改名为“大定”,把“大定”改名为“锁单”的行为也备受争议。

被认为是以混淆概念的方式,凸显销量的爆火,吸引更多人下单。

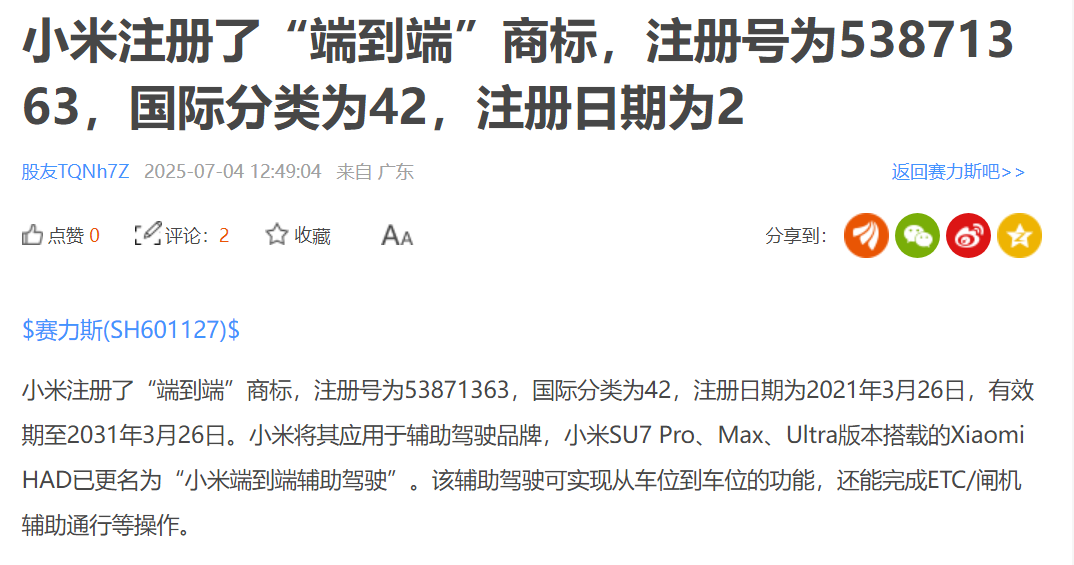

目前还有一个比较有争议的是,小米的【端对端辅助驾驶】。

这里介绍一下,“端到端”(End-to-End)本是自动驾驶领域通用技术术语,描述从起点到终点的全程覆盖能力。

但是,最近有报道指出这个卖点是小米注册的商标:

消息一出,引发部分用户质疑“技术概念被包装为商业符号”。

就像前段时间翻车的白象泡面一样,像是假营销。

但这个问题其实存疑。

有人表示没有查到小米注册的“端对端”商标,品牌是被造谣的。

可以说,小米YU7是卖爆之后,公关部的工作量也拉爆了。

04 比产能更具挑战的公关危机

其实在YU7发布之前,小米其实已经陷入公关负面的泥潭。

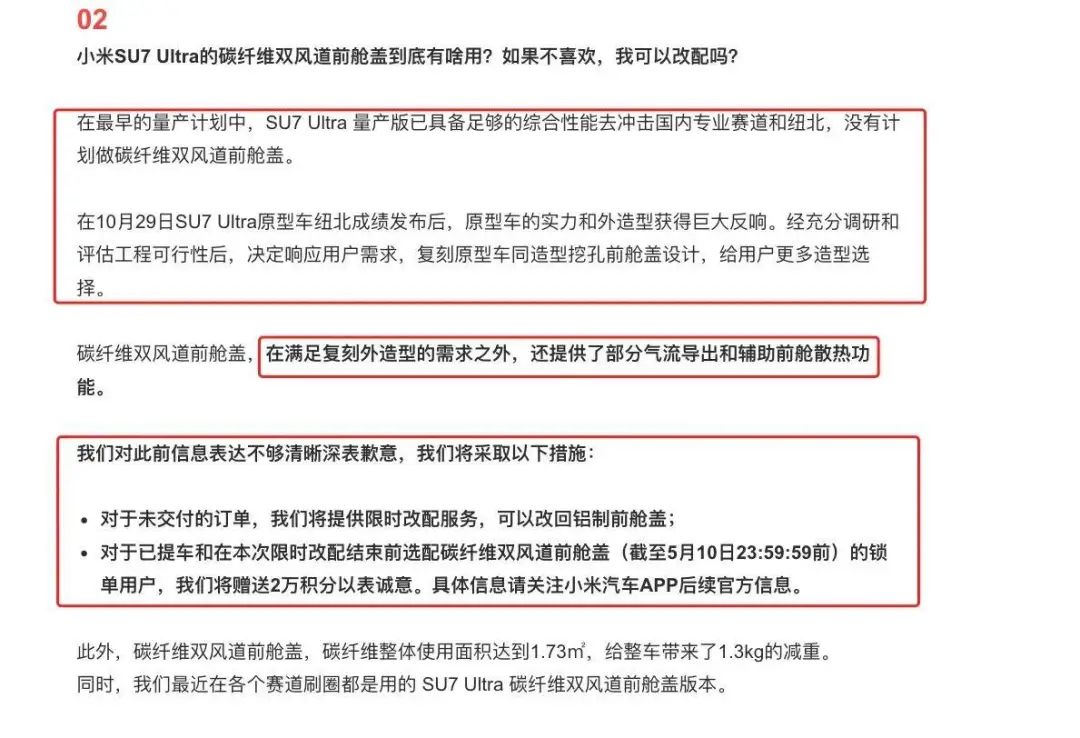

SU7ultra的选装配件“碳纤维双风道前舱盖”被车主验证为“碳纤维双风道前舱盖”装饰,并不具备发布时所宣传的功能。

一度引发车主起诉和退车。

而一辆几十万的车,小米的公关也没有让大家满意。

只提2万积分(约2000元)补偿和重新排队改配的选择。

一度让小米进入了公关的至暗时刻。

在SU7Utral的铺垫下,如今又爆出了这么多的“营销和宣传争议”,品牌再次陷入舆论危机。

只能说,小米的公关部是有的忙了。

无论是SU7Utral还是YU7,公关部都需要改变——

大家对小米宣传产生的含糊不清,避重就轻的印象,以及脱离实际的预期的体验的认知。

避免给到大家一种“没有说的那么好的心理落差”和“欺骗感”。

否则,虽然在发布会上消费者激情下单,但是也会在拿到车后消费掉对品牌的信任度。

营销终究不是一锤子生意,无论是不是恶意造谣,品牌的信任度和靠谱形象丢失了,影响的是全盘。

小米营销虽然封神了,但公关部估计要麻了。。。

本文由广告狂人作者: 营销案例精选 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-

扫一扫

关注作者微信公众账号